もともと豊島区駒込にあったムガルカフェ(インド料理屋)がお隣の新宿区に移って2年。

「歴メシ!」(柏書房)「古代メソポタミア飯」(サンシャインシティにある「古代オリエント博物館」館長の監修)などの著者、遠藤雅司さんが「古代メソポタミア料理教室」をするというので行ってきました!

記事作成:織田博子(記事一覧)

記事作成:織田博子(記事一覧)

食を旅するイラストレーター/マンガ家。

「世界家庭料理の旅」をテーマとして、ユーラシア大陸一周半旅行に行ってきました。

池ブルックリンでは絵と食べるの担当。

公式サイトはこちら

マンガ「世界を旅する母ちゃん 駒込で子育て」「世界を旅する母ちゃん 3人目が生まれたよ」(しろいぶた書房)、旅のコミックエッセイ「女一匹シベリア鉄道の旅」、「女一匹シルクロードの旅」、「女一匹冬のシベリア鉄道の旅」「女一匹冬のシベリア鉄道 特製余録」「北欧!自由気ままに子連れ旅」「世界家庭料理の旅」「世界家庭料理の旅 おかわり」(イースト・プレス)出版。

東京さくらトラム「早稲田駅」徒歩30秒にある東インド

トラムを下りると目の前に見える、美しい装飾のムガルカフェ。

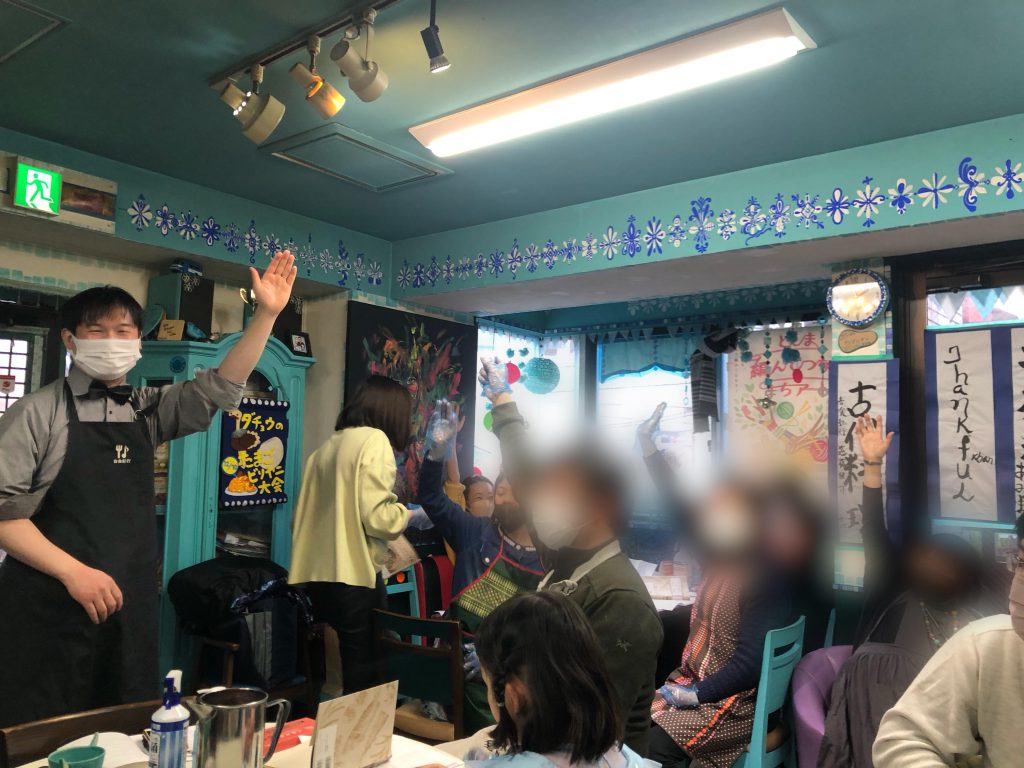

新年早々メソポタミアご飯を作ろうという変わった人たちが集結していました。

メニューは

クサープ…古代の携帯用パン

ディリシャ…メソポタミアだし

ムー…古代の水

という、まったく想像もつかないレシピが紹介されます。

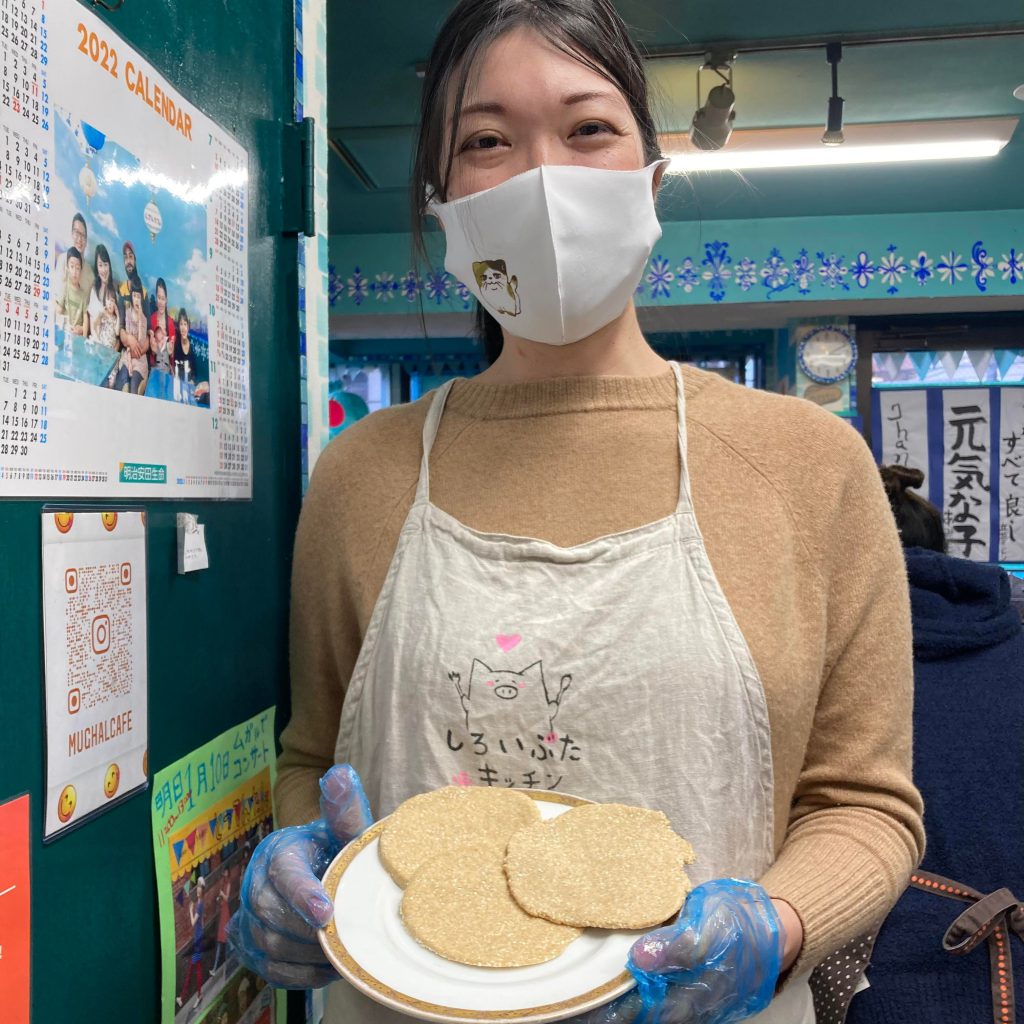

冒頭の「神への捧げもの」は、遠藤さん手作りのクッキー「クルップ」。

神殿儀礼で用いる供餞(くせん)だそうで、このキャプションになったようです。

参加者の方が書かれたとのことですが、かなりの達筆です。

古代の水を作る

メソポタミアは「川に挟まれた地」と呼ばれ水が豊富だったため、「川の水をそのまま飲むこと」が可能だったと言われています。古代の水「ムー」は、フルーツが多数入ったフレーバーウォーターだそうで、結婚式などで供されたそう。

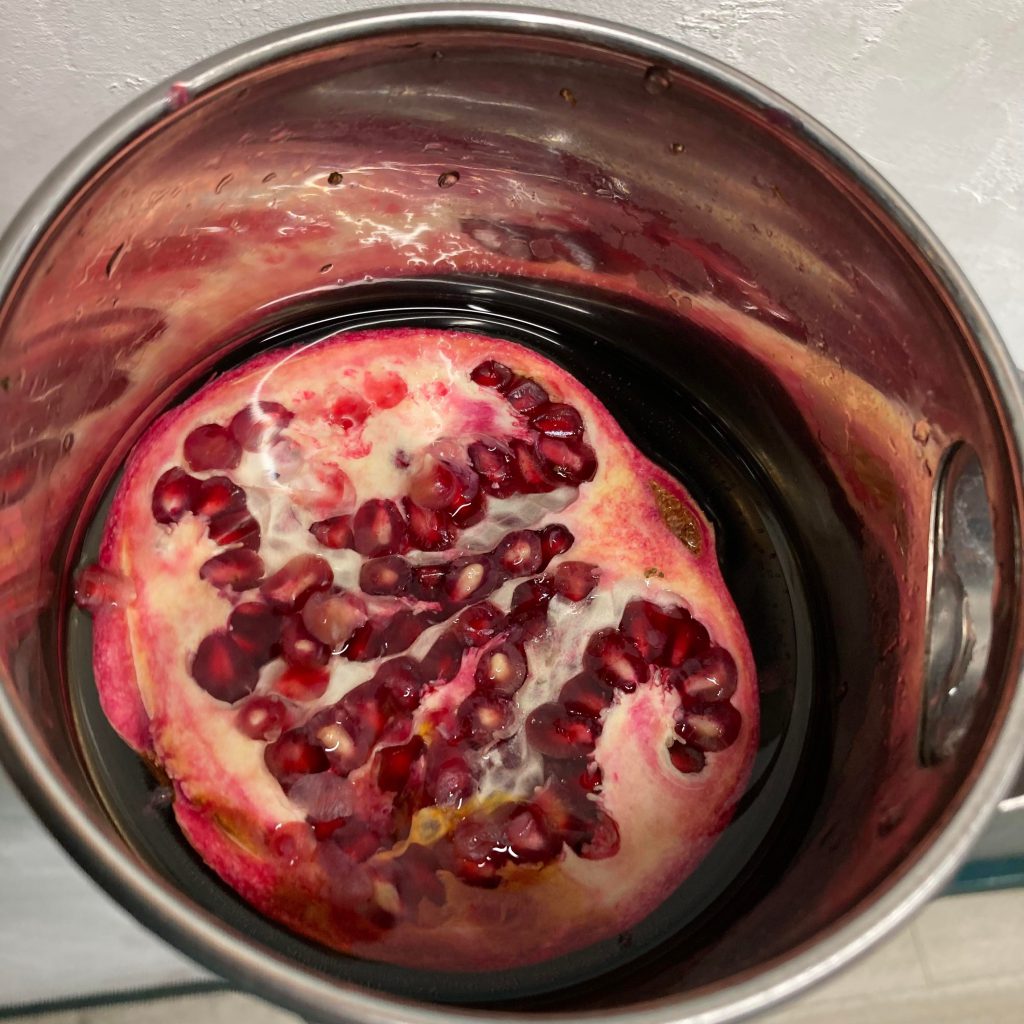

早速作っていきます。ざくろを入れます。

思ったのと違っていました。丸ごと入っています。

デーツ、いちじく、ブドウを入れましたが、ポイントは「果実をしぼらないこと」だそうで、しぼるとそれは「ジュース」になるんだそう。

あくまで、フルーツが浮いているだけのフレーバーウォーターなのです。

全く期待しないで飲んだのですが、思いのほかざくろの香りがさわやかな味でした!

古代のだし

次はスープのもととなる出汁を作っていきます。

スパイス類、大量のクレソン、けしの実、きゅうりをゆでていきます。

当時のきゅうりは苦かったそうで、その味を再現するためににがうりを使っています。

ここにビールを入れるそうですが、ムガルカフェさんはイスラムのお店のためかビールを入れませんでした。(ここらへんカオスでいいですね)

さて、レシピにはこんな風に書かれています。

あなたは(スープを)ろ過し、(動物を)ほふり、その中に(肉を)投げ入れる。

動物をほふるのをこのタイミングで…?!という衝撃もありつつ、レシピ通り肉を投げ入れます。

これを煮詰めて1/6の量にすると出来上がり。

ギルガメシュ叙事詩によくでてくるパン「クサープ」を作ります

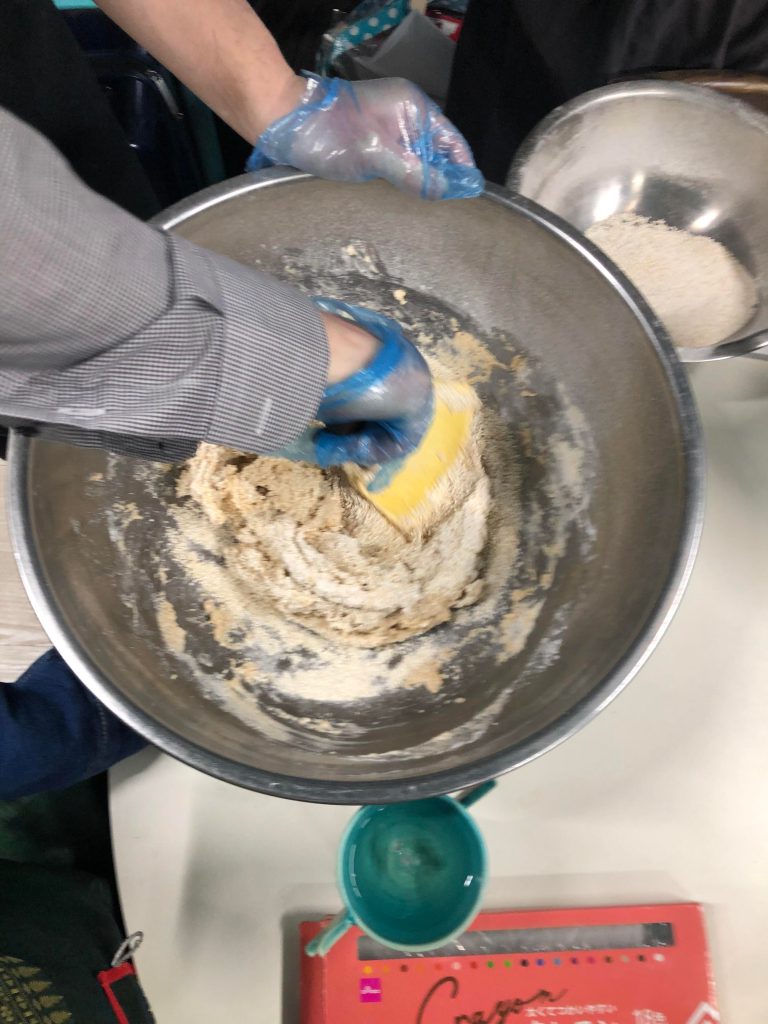

古代の無発酵のパン「クサープ」を作ります。

大麦粉、エンマー小麦(古代麦)、セモリナ粉、薄力粉、水をこね、生地を延ばして丸い器の口などで切る。

このパンはイーストなどが入っていないため、よく見るパンのように膨らむことはありません。

岩手出身の方が「南部せんべいを焼くにおいがする」といっていましたが、小麦と水を焼くという意味では一緒かもしれません。古代メソポタミアと岩手がつながるとは…

香ばしい麦の香りのするおせんべいのようなパン。焼きたては香り高く、冷めてしまっても塩をちょっと乗せるだけでうまみが出ます。

素朴ですがそれゆえに塩の偉大さも感じさせるパンでした。

保存に適しているため、携帯食として使われたそうです。

ギルガメシュ叙事詩でも、敵フンババを倒しに行くギルガメシュとエンキドゥがこのパンを半分こして食べています。

メインディッシュの登場

ここまで素朴な料理が続きましたが、先ほどの出汁を使ったビーツ入りのスープ「トゥフウ アルートゥ」が出てくるとテンションが上がります!

羊肉のうまみと、先ほどの複雑な味わいの出汁が相まって上品なスープになっていました。

ニガウリの苦みや、マスタードシードの辛味などはどこにいったのかわからないくらい、全体が調和されたおいしいスープでした。

たまねぎなどの上に焼いた肉を乗せただけのシンプルながらおいしい料理「シュイールム」。

ソースに赤ワインビネガーと少量の塩。タンドール(インド式窯)で焼かれた牛肉はやわらかく、おいしい一品でした。

古代メソポタミアに思いをはせた新年のある日でした。

こんな時空を超えた楽しみがあるのも、豊島区(からちょっと外れているけど)のカオスさ、懐の深さを感じずにはいられません。

池ブルックリン

池ブルックリン